Foram calmamente para o quarto da pensão. Fernando despiu-se num ritual lento, peça a peça. Na cadeira, a roupa cuidadosamente dobrada ficou com um ar de circunspecta e respeitável senhora. Só as cuecas jaziam sobre o tapete, em posição simples e desajeitada. Deitou-se. Cobriu-se apenas com o lençol, que lhe moldou o corpo, os pormenores. Via-se claramente o volume do seu sexo, cavalo empinado, nervoso.

João, entretanto, colou o nariz aos vidros da janela, os olhos presos na luz de Lisboa, os faróis fugidios, os anúncios gigantescos, as montras, as janelas, os candeeiros na rua, gente. Domina-o o alheamento. Transpira melancolia. Está como que fora de si, a pele ao lado, ele sem ele, oco. E deixara-se ficar sem palavras, sem ruído. A própria cidade tinha morrido. O movimento fora da janela não era a cidade. Seriam ratos a roer o cadáver.

Ouvia-se o respirar perfeito dos dois.

E Fernando, "Não te deitas?"

Sem dar qualquer resposta, João descolou da janela e começou a despir-se, maquinalmente, sem ordem nem cuidados. Não tirou as cuecas e cobriu-se também com o lençol. O silêncio pela. Fernando apagou o candeeiro e o quarto embrulhou-se com a claridade do falso luar, que entrava pela janela e pousava sobre os brancos (as paredes, os lençóis) azulando-os. João acendeu um cigarro. A chama altera o luar. Durante alguns minutos, as baforadas de fumo são o único som descritível.

"Vens para aqui ou... vou para aí?"

E João, "Como quiseres..."

Fernando levantou-se. Estão agora deitados, muito juntos, os corpos electrizados, heras que trepam, se agarram, se colam. Vão as mãos em viagem, navios no sangue. As bocas encontram-se com uma fome de anos. A de Fernando desgruda, escorrega pelo pescoço, parando nos mamilos, amoras que se trincam, sem mel. Um rio acaba de nascer. A língua desliza bem pelo meio do peito, desagua no umbigo e aí se espalha, lago ou delta em forma de flor. As cuecas de João saltam agora, vão pelo ar sem destino. Caíram junto da janela, enquanto o lençol desmaia e os corpos se fundem sob uma chuva de suspiros silvestres. No quarto n.° 13 da velha pensão do Rossio, o amor ficara do tamanho da cidade e coubera inteiro numa pequena cama de ferro, pintada de esmalte branco. Não há sinais de proibição, códigos de viagem, espartilhos no coração. Os seus olhos brilham e dormem.

Acordaram nus e descobertos, abraçados ainda. Saudaram-se com um beijo longo. Tomaram duche, vestiram-se e saíram.

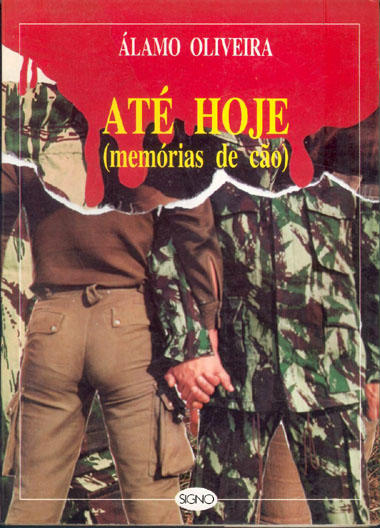

Álamo de Oliveira, ATÉ HOJE (MEMÓRIA DE CÃO),

Lisboa, Ulmeiro, 1986 (1ªed.), pp. 169-170.

ATÉ HOJE: MEMÓRIAS DE CÃO

Não seria nome de guerra — Uíje — pintadas letras negras no casco cinzento, letras simples, másculas, a boca espremida no contra-senso da pronúncia — Uíje — os lábios contraídos, aguados. Seria nome de rio, de província com rio, sabor exótico, leito imprevisível com margens insondáveis, cacofonia de África portuguesa em pé de guerra, de derrames viscerais de culturas anti-natura, os longos e duros séculos coloniais em ressaca. Nem nome de guerra, rio, província, seria aquele “Uíje”, agora em aspas, enorme batelão desgraçado de luxos e cruzeiros. Era nome de barco por conta do Exército, com os porões desventrados, sorvia batalhões de homens forrados de moreia, empilhados, náusea sobre náusea, o oxigénio consumido, suor destilado, uvas na prensa — vinagre ou fel do cálix português na viagem incolor de encontro à guerra. la-se naquele barco com a alma dependurada no gancho da dúvida. 1253 homens carregados em Alcântara. Nem todos voltariam — sabia-se. A guerra era a guerra, cosida com as linhas da morte. Cobras, escorpiões, jacarés, o micróbio das águas, as febres — cuidado! A cobra vê-se, o jacaré avista-se, o escorpião sente-se. “Não bebam água sem ser filtrada”, mesmo quando filtros não há. “A sede não mata, a febre palúdica derruba-se com quinino”. Nem uma palavra sobre os efeitos da bala, do cogumelo de estilhaços da granada, das razões que assistem ao poder do canhão. “O inimigo não conta! Mata-se, simplesmente... É lorpa! O inimigo é preto por ignorante, sinónimo de escravo por vocação...” O arrazoado seguia monótono e talvez cabal, contraditando notícias, relatos, o número dos mortos, as zonas impenetráveis, o internacionalismo do problema. Beberam ódio em doses maciças contra o inimigo de quem não sabiam nem a forma nem a força.

Álamo Oliveira, Até Hoje: Memórias de Cão

Lisboa, Edições Salamandra, 2003, 2ª ed. (Ulmeiro, 1986, 1ª ed.)

2 comentários:

Descobri o teu blog hoje e começo a acompanhá-lo por me parecer deveras interessante.

Sobre este texto, reporta-me à leitura do livro, que me diz tanta coisa...

Eu vim atrás do pinguim :) Este blog parece-me interessante, gosto de histórias de vida, de amor(es), de encontros e desencontros. Hei-de ler o livro de onde saiu este texto. Um abraço ao autor do blog.

Sara (SM)

Enviar um comentário